신경계 질환에서 보행 분석의 임상 적용

Clinical Application of Gait Analysis in Neurological Disorders

Article information

Trans Abstract

Objective and quantitative evaluation of the gait has a very important implications in patients with neurological disorders. Such evaluation is possible by gait analysis system and can be clinically useful. Gait analysis can be performed through laboratory systems, non-wearable sensors, and/or wearable sensors. Using this system, neurologists can measure objective evaluation and treatment effects in patients with movement disorders, including Parkinson's disease, normal pressure hydrocephalus, stroke, Alzheimer's disease, and normal aging. In this review, we aimed to introduce the currently available gait analysis systems, and also present what you need to know in clinical applications.

서 론

보행은 중추 및 말초신경계, 근골격계, 전정기능계, 심혈관계 등 다양한 생리 체계가 복합적으로 작용하여 이루어지는 고차원적 운동기능이다. 보행장애는 신경계 질환에서 매우 흔하게 관찰되는 증상으로 보행장애에 대한 평가는 신경계 검사의 필수 영역에 포함되는 중요한 검사이다. 특히 보행의 변화는 운동 능력의 저하를 넘어 환자의 일상생활 수행능력, 낙상 위험도, 사회적 고립, 삶의 질 저하와 밀접하게 연관되어 있다. 그럼에도 보행장애만으로는 국소화(localizing)나 편측화(lateralizing)하기 어렵고 보행 속도(gait speed), 보폭(step length) 등의 보행 변수를 의사가 주관적으로 판단해야 하기에 다른 신경계 평가에 비해 상대적으로 임상적 중요성이 저평가되어 왔다. 현재까지 주로 사용되었던 보행 평가는 임상가의 관찰 외에 앉았다가 일어나면서 3 m를 돌아서 다시 앉는 일어서서 걷기 검사(timed up and go test)나 설문 기반 도구인 티네티 움직임 척도(Tinetti motility test), 버그 균형 척도(Berg balance scale) 등에 의존해 왔으나 이마저도 적절한 수가 및 표준화가 부재하여 연구 목적으로만 활용되는 한계가 있다[1].

보행 분석은 19세기 후반 연속 사진 촬영 기법에서 시작되어 20세기 중반에 들어오면서 광학 및 센서 기술의 발달과 함께 광학식 모션 캡처와 지면 반력판(force plate)을 이용한 정량 분석으로 발전하였다[2]. 이러한 기술을 바탕으로 압 력 센서 기반 또는 광학 기반 동작 분석 시스템 등 정밀하게 제품화되어 의료 분야에 적용되기 시작하였다. 최근에는 더 소형화되어 웨어러블 센서를 기반으로 하는 관성 측정 장치(inertial measurement unit, IMU)나 촬영된 영상을 바로 분석하는 연구들이 활발히 진행 중이다. 지난 20년간 이러한 보행 분석 기술들이 국내 의료계에도 도입되어 재활의학과, 정형외과를 시작으로 신경과에서도 많이 활용되고 있다. 보행 분석은 여러 보행 변수들을 객관적으로 수치화할 수 있는 큰 강점이 있어 실제 환자 진료에서 유용하게 활용될 수 있다[3].

2025년 현재 인정 비급여로 처방 가능하며 국내에서 처방할 수 있는 보행 분석 기기는 광학 기반 3차원 동작 분석과 압력 센서 기반 보행 분석의 두 가지이며 압력 센서 기반은 매트를 걷는 보행로 방식과 트레드밀을 걷는 방식으로 나누어진다. 특히 압력 센서 기반 보행로 보행 분석의 경우 광학 기반 3차원 동작 분석에 비해 비용이 저렴하고 접이식으로 좁은 공간에서도 측정이 가능하여 상급종합병원뿐 아니라 일반종합병원에서도 쉽게 수행할 수 있어 많이 보급되고 있다. 이러한 보행 분석 기기의 발달로 앞으로 보행 분석에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 예상되나 신경계 질환에서 어떻게 적용하는지, 어떻게 결과를 해석하고 판독하는지, 실제 임상에서 어떻게 처방하는지 등 근거 기반의 진료지침이 없는 실정이다. 국외에서는 보행 분석의 임상적 적용에 대한 많은 논문들이 출판되어 왔으나 활용되는 기기가 나라마다 다르고 보험 체계도 상이하며 임상적인 가이드보다는 연구 목적으로 진행된 논문들이 많아 국내 임상 현장에서 진료용으로 활용하기에는 제한점이 있다[4]. 본 종설에서는 신경계 질환에서 보행 분석의 병태생리적 기초와 임상 적용에 대해 고찰하고 다양한 분석 기술과 그 임상적 유용성에 대해 최근의 문헌과 연구를 중심으로 통합적 관점을 제시하고자 한다. 특히 2025년 기준 국내에서 허가되어 처방 가능한 보행 분석별 특징을 요약하여 임상 현장에서 적용할 때 도움이 되고자 한다.

본 문

1. 보행 분석에 필요한 보행 변수

보행 분석을 활용하기 위해서는 보행 변수들을 숙지할 필요가 있다. 보행 분석은 크게 시공간적 변수(temporospatial parameter), 운동형상학적 변수(kinematic parameter), 운동역학적 변수(kinetic parameter) 세 가지 분류로 나뉜다. Fig. 1은 인간의 보행에서 시공간적 보행 변수를 도식화한 그림으로 보행은 동일한 패턴의 반복 운동으로 보행의 기본 단위를 일 보행주기(one gait cycle) 또는 한 걸음(one stride)이라 한다. 보행주기는 정상 보행과 비정상 보행을 기술하는 토대를 제공하며 크게 두 시기로 나뉠 수 있는데 발이 지면에 닿아 체중을 지지하는 기간인 디딤기(stance phase)와 발이 지면에서 떨어져 공중에서 진행하는 기간인 흔듦기(swing phase)로 나눌 수 있다. 정상 성인의 평균 속도 보행 시 디딤기는 일 보행주기의 약 60%를 차지하며 흔듦기는 일 보행주기의 약 40%를 차지한다. 일 보행주기는 일측 발의 최초 발뒤꿈치 지면 접촉(heel contact, heel strike) 시점부터 동측 발의 다음 연속되는 발뒤꿈치 지면 접촉 시점까지의 기간으로 정의되며 일측 발뒤꿈치 지면 접촉 시 시작되어 이후 디딤초기(initial contact), 하중반응(loading response), 디딤중기(mid-stance), 디딤말기(terminal stance), 전흔듦기(pre-swing), 흔듦초기(initial swing), 흔듦중기(mid-swing), 흔듦말기(terminal swing)까지 진행되며 일 보행주기를 완성한다. 또한 두 발이 동시에 지면과 접촉하는 이중 지지기(double support)는 보행주기의 10-20%를 차지하며 일 보행주기 중 2회 나타난다. 한편 한쪽 발만 지면에 접촉하여 체중을 지지하는 단일 지지기(single support)는 일 보행주기 중 1회 나타나는데 보행 속도가 빨라질수록 단일 지지기가 증가하고 이중 지지기는 감소하며 나이가 들수록 이중 지지기가 증가하는 양상을 보인다[5].

운동형상학적 변수는 물체의 움직임을 시간에 따라 기술하는 자료이다. 힘이나 질량에 대한 고려 없이 단순한 관절의 위치, 속도, 가속도, 각도 변화를 산술적으로 측정하는 것으로 주로 광학 기반 동작 분석 시스템에서 측정이 가능하다. 운동역학적 변수는 움직임을 유발하는 물리적인 힘, 모멘트, 파워 등을 통해 관절에 가해지는 하중이나 근력을 측정하는 것으로 압력 기반 센서를 통해 측정이 가능하다. 이 중 중심압(center of pressure)은 발이 지면에 닿을 때 발생하는 수직 반발력이 작용하는 점으로 크기가 클수록 몸이 흔들리는 것을 의미하며 균형감각을 측정하는 변수로 활용된다.

1) 시간 변수(temporal parameters)

보행 박자(cadence)는 1분당 걸음 수를 의미한다. 보행 속도(gait speed)는 보행 거리를 시간으로 나눈 값이다. 활보 시간(stride time, gait cycle time)은 같은 발의 두 연속적인 지면 접촉 사이의 시간을 뜻한다. 보폭 시간(step time)은 한쪽 발걸음의 시간이다. 디딤기(stance phase)는 발이 지면에 닿아 체중을 지지하는 단계로 값을 퍼센트(%)로 표기한다. 흔듦기(swing phase)는 발이 지면에서 떨어져 앞으로 나아가는 단계이며 이중 지지기(double support)는 일 보행주기 중 두 발이 동시에 지면에 접촉하고 있는 기간의 비율을 뜻한다. 흔듦기와 이중 지지기 역시 퍼센트(%)로 값을 표기한다.

2) 공간 변수(spatial parameters)

보폭(step length)이란 한쪽 발뒤꿈치에서 반대쪽 발뒤꿈치의 거리를 뜻한다. 활보장(stride length)은 같은 발의 두 연속적인 지면 접촉 사이의 길이로 좌측과 우측을 나누어 측정한다. 걸음 간격(step width)은 좌우 양발 사이의 거리를 의미한다.

3) 운동형상학적 변수(kinematic parameters)

관절 각도(joint angle)는 고관절, 무릎, 발목 관절의 관절 운동 범위를 나타낸다. 고관절 굴곡(30° 굴곡)과 신전(10° 신전)으로 표현할 수 있다. 무릎 굴곡은 흔듦기에서 60°, 무릎 신전은 디딤기에서 0°이다. 발목 굴곡은 0-10°, 발목 신전은 15-20°이다. 이 외에도 각속도(angular velocity)와 각가속도(angular acceleration)로 나타낼 수 있다.

4) 운동역학적 변수(kinetic parameters)

중심압(center of pressure)이란 지면에 작용하는 수직 반발력(ground reaction force)의 합력이 작용하는 점을 의미한다.

2. 신경계 질환에서 보행 분석의 임상 적응

거의 모든 신경계 질환에서 보행장애가 발생할 수 있으며 보행장애의 양상이 다양하기 때문에 보행 분석의 결과만으로 질환을 특정하여 진단하기는 어렵다. 그러나 아래와 같은 신경계 질환과 상황에서는 보행 분석이 유용하게 적용될 수 있다.

1) 고령자에 있어서 정상 보행과 병적 보행의 감별

고령자에서는 신경계, 근골격계, 전정신경계 등 다양한 기관의 퇴화로 인하여 전반적인 보행이 느려지게 된다. 신경계 진찰을 통해 느린 보행을 관찰할 수 있으나 주관적인 판단에 의해 정상과 비정상을 감별하기란 한계가 있다. 보행 분석은 정량화 된 수치를 제공함으로써 나이와 성별에 따라 보행의 정상 범주 여부를 구체적으로 확인할 수 있다[6]. 특히 경계성 보행장애의 경우 의사의 주관적 진단만으로 정상 혹은 비정상을 확인하여야 하는 상황에서 유용한 정보를 제공한다. 이를 통해 다른 근력의 이상 없이 보행장애를 주증상으로 하는 파킨슨병, 정상압 수두증, 소뇌실조, 다발경화증 등에서는 초기의 보행 이상을 정량적으로 감지하여 질병을 조기 진단하는 데 도움을 준다.

보행 분석은 단순한 수치 제공을 넘어 병의 전단계를 예측하는 생물표지자(biomarker)로서 잠재력을 가진다. 최근에는 중년기에서의 보행의 느려짐이 뇌의 노화와 밀접한 관련이 있다는 보고로 인하여 보행 분석의 적응증이 고령자를 넘어 중장년층까지 확장되고 있는 분위기이다[6]. 또한 기저 질환의 유무보다는 보행 속도에 따라 사망률의 차이가 난다는 보고가 있어 질환 여부를 떠나 생존율과도 밀접한 관계가 있다[7]. 따라서 환자의 보행이 정상 범주인지에 대한 평가는 매우 중요하며 보행 분석은 이를 객관적인 수치로 제공하여 정확한 감별에 유용하다.

2) 파킨슨병에서 치료에 대한 반응이나 병의 진행 상태 평가

파킨슨병은 대표적으로 이상운동을 보이는 신경퇴행질환으로 서동과 보행, 자세 불안을 임상적 특징으로 하는 질환인 만큼 보행 검사에 대한 연구가 많이 되어 있다. 초기에는 편측의 비대칭 팔 휘젓기 감소를 보이게 되며 파킨슨병 보행의 대표적인 특징으로는 보행 속도 및 보폭의 감소와 활보장의 변동성 증가가 있다. 또한 족저압 연구에서 발가락이 지면을 떠나는 수행(toe off)을 효과적으로 수행하지 못하여 종종걸음과 발을 끄는 모습을 보이기도 한다. 압력 센서 기반의 보행 분석을 실시할 경우 보행의 이상을 확인할 수 있어 병의 진단에 중요한 정보를 제공한다. 초기 증상으로 팔 흔들기의 감소나 발을 끄는 보행은 광학 기반 3차원 보행 분석으로 정량적으로 측정할 수 있어 조기 발견에 도움이 된다[8].

그러나 세계이상운동질환학회(Movement Disorder Society)에서 제시한 파킨슨병 진단 기준을 고려해 볼 때 보행장애는 파킨슨병 진단 시의 주요 증상(cardinal symptom)에는 포함되지 않아 여러 연구에도 실제 파킨슨병의 진단에서 활용도는 높지 않다[9]. 다만 파킨슨병 환자 진료 시 치료 후 투약의 반응 정도를 평가하는 데 유용하게 사용될 수 있다. 약물 치료 후 현재 임상에서는 보행 척도를 수행하기 전에는 치료에 대한 반응 정도를 의사의 기억력이나 환자의 증상을 기준으로 주관적으로 평가한다. 정량적 보행 변수 수치의 제공은 약물에 대한 반응 정도를 구체화함으로써 약의 용량과 치료 목표를 세우는 데 중요한 정보를 제공할 수 있다[10]. 이는 약물 치료뿐 아니라 재활 치료에 대한 반응이나 목표 설정, 심부자극술 후의 호전 여부 평가 및 모니터링에서도 유용하게 사용될 수 있다.

또한 파킨슨병 환자에서는 보행 분석을 통해 보행을 평가함으로써 병의 중증도를 평가하여 임상적인 병의 경과를 추적할 때도 유용하다. 현재 파킨슨병의 중등도 평가는 호엔야 척도(Hoehn & Yahr stage)를 많이 사용하는데 호엔야 척도는 파킨슨병 증상의 침범 정도와 보행 및 균형 능력을 기준으로 총 5단계로 평가한다[11]. 보행 분석은 5단계의 광범위한 범주보다 구체적이고 자세한 보행과 균형의 정량화로 환자의 병의 중등도를 더 미세하게 모니터링하며 추적할 수 있다.

3) 정상압수두증에서 뇌척수액 배액 검사에 대한 반응성 평가

정상압수두증은 뇌실 내 뇌척수액이 비정상적으로 축척되나 뇌압은 상대적으로 유지되는 질환으로 보행장애, 치매, 요실금의 3대 증상(triad)을 특징으로 한다. 보행장애는 비특이적으로 나타나서 보행의 양상만으로 정상압수두증을 판단하기는 어려우나 정상압수두증의 보행장애는 자석에 붙은 듯한 발걸음으로 발을 떼기 어렵고 보행 개시에 장애(gait apraxia)가 발생하는 것이 흔하다. 보행 분석에서는 보폭이 줄어들고 보행 속도가 감소하며 보행이 불규칙한 모습(gait irregularity)을 보일 수 있다[12].

정상압수두증의 치료는 뇌실-복강션트(vetriculo-peritoneal shunt) 수술이며 치료 반응 예측을 위하여 뇌척수액 배액 검사가 흔히 사용되고 있다. 뇌척수액 배액 검사 후 보행 속도와 활보장, 보폭이 개선되며 일반적으로 보행 속도가 20% 이상 증가되면 반응이 있는 것으로 간주한다[13]. 보행 분석을 이용할 경우 뇌척수액 배액 후 보행 변수의 다양한 변화 소견을 관찰할 수 있어 초를 재는 기존의 방식보다 조금 더 정확하게 개선 정도를 평가하여 치료 반응 예측 및 수술 결정에 있어 결정적인 검사 결과를 제공하게 된다[14].

4) 뇌졸중에서의 예후 평가

급성기의 뇌졸중은 근력이나 감각 저하가 편측으로 나타나는 것이 일반적이며 대뇌경색의 경우 약 절반의 환자에서 보행 이상을 호소한다고 알려져 있다. 편측마비 보행의 경우는 마비 측 디딤기의 감소와 흔듦기의 증가를 보여 비대칭성이 명확해지며 보행 속도와 보행 박자가 감소하는 것이 일반적이다[15]. 뇌졸중 후 발생하는 신경계 후유증에 대한 개선과 일상생활에 미치는 영향을 고려할 때 보행의 역할은 그 무엇보다 중요하다. 뇌졸중 후 예후에 가장 많이 사용되는 수정바델지수(modified Barthel scale)에서 일상생활을 수행하는 능력을 평가하는데 주로 보행능력에 중점을 두고 있다[16]. 이러한 보행을 정량적으로 측정한다면 반정량적(semiquantative) 평가인 수정바델지수보다 더 객관적인 정보를 얻을 수 있다.

5) 치매 조기 진단을 위한 생물표지자(biomarker)

정상 노화에 비해 초기부터 보행 변화가 의미 있는 소견으로 알려져 있으며 보행 속도 및 보폭, 보행 박자의 감소가 대표적인 변화이다[17]. 치매 환자에서는 활보 시간과 이중 지지기 시간의 증가가 나타나며 이는 보행 시에 과제를 수행하도록 하는 이중 과제(dual task) 보행 시 두드러지게 된다[18]. 이 같은 인지와 무관한 증상들을 분석하여 노인에서 초기 인지 저하와 예후를 예측하는 생물표지자 연구도 많이 진행되었다. 최근에는 치매의 선별 검사로 현재 단순한 인지기능의 평가를 넘어 보행 분석을 통한 보행 속도의 변화가 활용되기 시작되었으며 실제 진료지침에도 포함되고 있다[19]. 또 인지기능장애가 발생하기 이전부터 보행장애가 발생하여 보행장애는 치매의 전조 증상 중 하나로 인식되고 있다[20]. 이러한 연구 결과와 기술의 발전은 향후 치매 진단에 있어 기존의 통상적인 방법을 넘어 보행 분석만으로 치매를 예측할 수 있는 조기 진단 생물표지자로서의 가치가 높아지고 있다.

6) 실조증에서의 낙상 위험도 평가

실조는 척수소뇌변성증이나 다계통위축증에서 보이는 소뇌 실조가 대표적이나 실제 임상에서는 신경병증에 의한 감각성 실조(sensory ataxia)를 흔히 접하게 된다. 실조증은 보행의 이상과 균형의 장애를 호소하게 되어 고령자들에게 자세 불안정을 일으키는 가장 주요한 원인 중 하나이다. 실조에서는 보행 속도, 보폭, 보행 박자와 흔듦기의 감소를 보이며 걸음 간격, 활보 시간, 디딤기와 이중 지지기가 증가되어 있다. 또한 활보장과 활보 시간의 변동성이 증가하며 보행 장애에 비해 균형감각을 측정하는 지표인 중심압이 압력 센서 기반 분석 시 증가하게 된다[21].

3. 현재 국내에서 상용화된 보행 분석 기기 종류

2025년 현재 행위로 인정된 보행 분석 기능 검사는 동작 분석 에너지 소모 분석, 동작 분석 운동역학, 동작 분석 역동적 근전도, 동작 분석 생역학 검사, 동작 분석 족저압 측정의 총 5개 행위에 대하여 비급여로 인정되고 있다. 그러나 동작 분석의 행위를 중심으로 명명되어 신경과 의사 입장에서는 용어나 명칭이 생소하고 실제 활용되는 제품과도 용어의 차이가 있어 많이 알려지거나 쉽게 처방하기 어려운 면이 있다. 본고에서는 많이 활용되는 기기를 중심으로 보행 분석을 정리해 보았다. 현재 가장 많이 병원에서 처방되는 기기는 압력 센서 기반 보행 분석과 광학 기반 3차원 동작 분석의 두 가지이며 압력 센서 기반 보행 분석은 매트 위를 걷는 것과 트레드밀을 걷는 것의 두 가지 방식으로 나누었다.

1) 압력 센서 기반 보행로 보행 분석

압력 센서를 이용한 보행로 보행 분석은 환자로 하여금 매트 위를 걷게 한 후 딛는 발의 정보들을 압력 센서를 통해 수집하여 보행 데이터를 수집한다. 그렇기 때문에 걷는 동안 발생하는 각 관절의 움직임까지는 측정할 수 없어 운동형상학적, 운동역학적 변수를 얻을 수 없지만 시공간 보행 변수를 효율적인 비용으로 쉽게 수집할 수 있다는 장점이 있다. 이러한 장점을 활용하여 압력 센서를 이용한 보행 분석은 특정 관절이나 부위의 장애가 아닌 뇌신경계 질환, 신경근육 질환 및 전신적으로 영향을 끼치는 내과 질환 등에서 많이 이용이 되고 있다[22].

압력 센서를 이용하는 보행 분석 방법은 걸을 때 딛는 발의 모든 압력의 방향을 측정하는 방식(pressure measurement)과 압력 중심을 측정하는 방식(force platform)으로 나누어진다[23]. 가장 흔하게 사용되는 보행 분석 방식은 걸을 때 압력 중심(center of pressure, COP)을 측정하는 방식으로 압력 센서가 설치된 매트를 이용하여 보행 정보를 수집한다. 압력 센서가 설치된 매트 위에서 걷게 되면 발을 디딜 때마다 매트에 설치된 압력 센서를 통해 얻은 압력 중심 정보를 기반으로 보행의 시공간적 변수를 얻게 된다(Fig. 2-A). 신발을 벗고 검사를 진행하기 때문에 신발 등 외부 요인에 의한 영향을 최소화할 수 있으며 정밀한 측정이 가능하다[24]. 환자는 평소처럼 걷되 매트 위에서 걷는 것만 달라지며 카메라 인식용 마커 부착 등 번거로운 과정이 없어 편하게 검사를 수행할 수 있다. 또한 지팡이 등 보조 기구를 사용하여 걷는 경우에도 측정이 가능하다는 장점이 있다. 압력 센서가 설치된 매트는 이동이 가능하며 간편하게 설치할 수 있다는 장점이 있으며 검사 진행에 특별한 기술을 필요로 하지 않아 검사자 측면에서도 비교적 쉽게 검사를 진행할 수 있다. 또한 빨리 걷기, 뒤로 걷기, 이중 과제 등 검사자가 원하는 다양한 추가 보행 검사를 수행할 수 있으며 가상 현실 등을 추가하여 다양한 환경에서 보행을 측정할 수 있다. 하지만 파킨슨병 환자에서 발생하는 보행동결이나 보폭이 너무 좁은 경우 보행으로 인식하지 않아 측정이 되지 않는다는 단점이 있다. 또한 환자가 일상생활에서 걷는 것과는 차이가 있을 수 있으며 좁은 곳을 통과하거나 걷기 시작할 때나 돌 때 등 특정 상황에서 측정이 어렵다는 단점이 있다.

2) 트레드밀 기반 보행 분석

트레드밀을 이용한 보행 분석 장비는 트레드밀 위에서 제자리걸음하며 일정 영역에 설치된 지면 반력판을 통해 측정되는 지면 반발력을 분석한다(Fig. 2-B). 보행로를 따라 걸으면서 보행을 분석하는 장비와 마찬가지로 보행 시 발에 가해지는 압력과 접촉면에 걸쳐 발생하는 힘의 분포를 측정한다는 공통점이 있다. 그러나 보행로를 따라 자유롭게 걷는 방식과 비교하여 트레드밀 기반 보행 분석은 직선 형태의 연속적인 걸음을 거리에 제한없이 측정하며 보행 속도를 순차적으로 조절하여 피험자가 편안하게 느끼는 속도에 고정하므로 주어진 속도에 대한 제한된 보행을 유도한다는 점에서 차이가 있다. 트레드밀이라는 공간과 일정한 속도에 적응시킨 보행을 분석하므로 개인에 따라서는 자연스러운 보행에 비해 더 어렵고 위험하다고 느껴질 수도 있는 반면 익숙한 경우 안정적이라고 느낄 수도 있다. 일부 연구들은 지면에서 걷는 보행과 트레드밀 위에서의 보행이 유사하다고 보고한 반면 다른 연구들에서는 두 가지 방식으로 보행을 측정하였을 때 보행 매개변수에 통계적으로 유의한 차이가 있다고 보고하였다[25,26]. 예를 들어 일부 연구에서 사람들은 트레드밀 위에서 걷는 경우 지면에서 걷는 보행에 비해 보행 박자가 증가하고 디딤기가 짧아지며 보행 속도가 감소하는 것을 보고하였다[27,28]. 또한 트레드밀 위에서 보행하는 것은 자연스러운 보행의 변동성과 복잡성을 인위적으로 감소시켜 더 안정적이고 예측 가능한 보행 패턴을 만들 수 있다고 하였다[29].

현실적으로 장비를 갖추고자 하는 입장에서는 시중에 나와 있는 보행 분석 장비를 기준으로 하였을 때 다음과 같은 몇 가지 사항이 고려된다[30]. 보행로를 따라 걸으면서 측정하는 장비는 더 많은 공간을 필요로 하지만 설치와 보관이 자유롭고 트레드밀 기반의 보행 분석 장비는 더 적은 공간을 필요로 하지만 고정된 설치 공간이 확보되어야 한다. 트레드밀 기반의 장비는 제자리에서 보행을 측정하므로 근전도, 산소 소비율 등을 동시에 측정하는 것이 가능하다. 또한 보행 시 보조 기구를 이용하는 피험자의 경우 트레드밀 기반 보행 분석 장비에서는 측정값을 선택하여 분석할 수 없기 때문에 분석이 제한되는 반면 보행로를 따라 걸으면서 측정하는 경우에는 선택적으로 보조 기구에 의한 데이터를 제외하고 보행을 분석할 수 있다. 이를 보완하기 위하여 트레드밀 기반 보행 분석 장비는 안전 장치(safety harness) 또는 체중 지지 장비를 사용할 수 있도록 고안되기도 하였다. 진료 측면에서는 보행 평가의 추적 관찰 및 수술 전후 비교에서는 동일한 장비로 측정한다면 장비에 따른 측정값의 차이는 크게 우려하지 않아도 될 것이다.

3) 광학 기반 3차원 동작 분석

광학 기반 3차원 동작 분석은 대상자의 몸에 적외선 감지 마커를 부착한 후 적외선 카메라에서 적외선을 마커로 발사하여 반사된 정보를 추적하여 움직임을 분석한다(Fig. 2-C) [31]. 광학 기반 3차원 동작 분석은 2차원의 압력 기반 보행 분석과는 다르게 피검사자 중심으로 360° 주위에 설치된 카메라로 분석하여 보행 시 자세, 팔 움직임, 각 관절별 각도 등 인체의 모든 움직임을 3차원 좌표상에서 재구성하는 분석 기기로 현재 보행 분석 기기 중 가장 정확하다고 평가되고 있다. 광학 기반 3차원 동작 분석은 압력 기반 보행 분석과는 달리 시공간적 보행 변수 외에도 각 관절의 각도를 측정하는 운동형상학적 변수를 측정할 수 있다[32]. 지면반력판(force plate)과 근전도도 포함되어 있어 근육활성도와 운동역학적 변수 측정을 통한 균형감각까지 분석할 수 있어 모든 보행 분석 변수의 표준 기준(gold standard)으로 인정받고 있다.

이러한 장점으로 인하여 재활의학과나 정형외과에서 많이 활용되고 있다. 신경계 질환에서는 파킨슨병에서의 팔 움직임이나 구부정한 정도(stooped posture)를 측정할 수 있고 병의 중등도 모니터링이나 치료 후 반응 평가에 있어서도 보행할 때 각 팔과 다리의 전반적인 움직임을 종합적으로 평가할 수 있다. 마커의 위치를 조절하면 발을 들어올리는 높이를 측정할 수 있어 파킨슨병 환자에서 종종 호소하는 발을 끄는 보행도 정량적으로 측정이 가능하다[33]. 운동역학적 변수를 활용하여 균형감각의 정량적 측정 및 낙상 위험도 예측도 가능하여 파킨슨병 환자의 병기 설정에도 정량적 근거를 제시할 수 있다. 뇌졸중, 정상압수두증, 척수손상, 뇌성마비 등 거의 모든 신경계 질환에서의 보행 이상 및 균형, 자세 조절을 평가할 수 있으며 치료 전략 수립에 광범위하게 활용되고 있다.

그러나 이러한 많은 장점에도 광학 카메라 및 3차원의 공간 구성을 위하여 최소 8 m의 공간이 필요하고 압력 센서 기반 보행 분석에 비해 초기 설치 비용이 많이 들며 마커 부착을 위하여 별도의 인력이 필요하기 때문에 일선 임상 현장에서 신경계 질환 환자를 대상으로 보급되기에는 현실적으로 어려운 면이 있다.

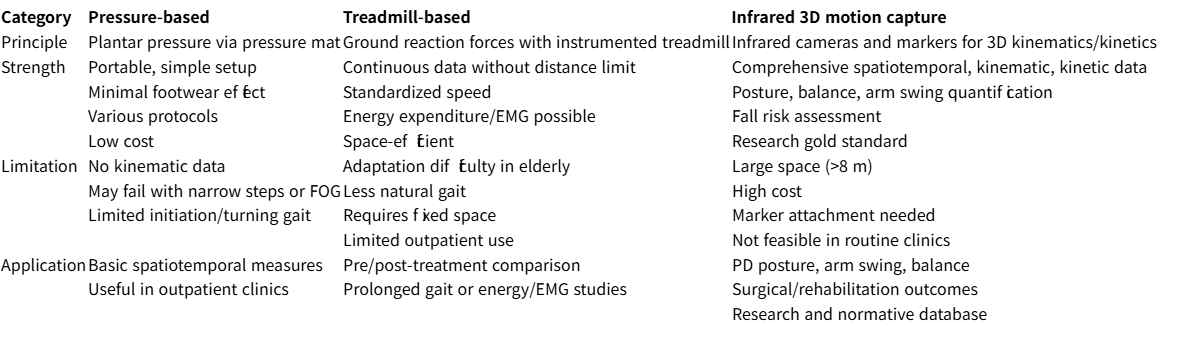

위의 세 가지 보행 분석 기기별 특징 및 장단점을 Table에 정리하였다. 신경과 환자에게 적용 시 목적에 맞게 사용하여야 보행 분석의 임상적 효용을 기대할 수 있기에 보행 분석 시행 시 기기별 특장점을 잘 알고 있어야 한다. 또한 파킨슨병에서의 보행동결(freezing of gait)과 같이 삽화성(episodic) 보행장애가 있거나 치매 환자에서 인지 저하가 심해 보행의 불규칙성이 심한 경우 결과에 영향을 미칠 수 있으므로 환자 개개인의 특성에 맞추어 적절하게 보행 분석을 활용하여야 할 것이다.

결 론

보행 분석을 적절히 활용한다면 현재까지 의사의 주관적인 판단이나 환자의 증상 호소 또는 설문지에 의존해서 판단하였던 신경계 질환에서의 보행 상태에 대해 정량화를 통해 조금 더 정확한 진단적 도움이나 치료 전략을 세우는 데 활용될 수 있다. 보행 분석의 임상적 적용을 위해서는 우선 신경계 질환에서 나오는 보행장애에 대한 이해, 기본적인 보행 변수에 대한 숙지가 무엇보다 중요하며 비용 대비 보행 분석에서 제공하는 정량적 수치를 임상적 필요에 맞게 잘 선별하여 사용해야 할 것이다. 신경계 질환은 근골격계 질환에 비해 각 관절별 움직임인 운동 형상학적 변수가 상대적으로 덜 중요한 만큼 시공간적 보행 변수를 중심으로 신경계 질환에 적절한 보행 분석을 이용해야 할 것이다.

현재에도 많은 보행 분석 기기들이 정밀화되고 기술 집약적으로 점점 발전하고 있다. 기존의 보행 분석 기술에 가상현실(virtual reality)이나 실시간 피드백이 포함된 치료적 중재 기술들이 개발되고 있어 향후 그 발전에 기대된다. 압력 센서 기반이나 광학 기반 보행 분석 외에 스마트 손목 시계와 같은 웨어러블 센서 역시 보행 분석 적용을 위한 많은 연구들이 진행되고 있어 일선 의료 현장에서 사용될 날이 멀지 않았다. 그러나 아직 표준화된 한국인의 정상 보행 데이터가 부재한 생태로 보행 분석의 정확한 활용을 위해서는 한국인 대상의 연령별, 성별 정상 보행 기준이 필요하다. 따라서 한국인의 연령별 정상 보행 지표를 확립하기 위한 전국적인 다기관 코호트 구축 연구가 진행되어야 한다. 개발되고 있는 많은 보행 분석 기기들이 신경계 질환에 적절하게 사용되도록 진료지침에 대한 주기적인 업데이트 및 국내 허가 및 급여화 작용도 향후 풀어야 할 숙제로 남아있다.

그럼에도 현재까지도 보행 분석 기기의 발달과 보급은 많은 신경계 질환을 진단하고 치료하는 데 있어 획기적인 변화를 주었던 것은 명확하다. 향후 신경과 의사와 회사 그리고 새로운 기술 개발팀과 지속적으로 협업하여 올바르게 신경계 질환에 보행 분석이 자리 잡도록 하는 노력이 필요하다.

Notes

ACKNOWLEDGEMENTS

본 연구는 대한파킨슨병 및 이상운동질환학회(Korean Movement Disorder Society) 산하 Special Interest Group 의 지원을 받아 수행되었다.